"CÁPSULAS DE UN TIEMPO DETENIDO"

Por Pilar Blanco Díaz

Texto de presentación de Persianas en la Librería 80 Mundos

(Alicante, 7 de noviembre de 2019)

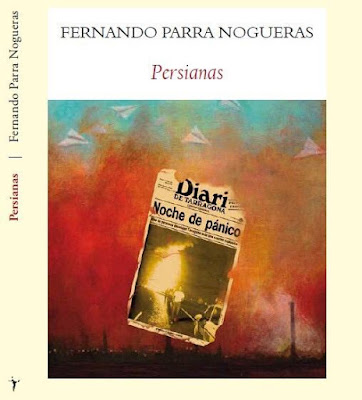

Profesor,

articulista del Diari de Tarragona, sostenedor de un blog literario Cesó todo y

dejeme, prologuista, reseñista y escritor de vuelo amplio, Fernando Parra,

catalán de raíces andaluzas, se estrena con esta obra en la novela, género que

considera su preferido y en el que dice encontrarse más cómodo. Según confiesa,

la escritura para él no es un oficio o una afición “el jobi” por el que la

gente pregunta, sino una forma de entender el mundo. Tanto es así que la

segunda novela, El antropoide, ya está lista para su publicación por la

Editorial Candaya en otoño de 2020, y la tercera progresa adecuadamente. Pero

no debemos extrañarnos: si los seres vivos respiran y los escritores escriben,

es lógico que Fernando, que es escritor probablemente desde antes de adquirir

consciencia de ello, lo haga con tanta sinceridad y honestidad, desde la

médula. ¿Qué si no?

[…]

En

mi opinión, Persianas podría haberse llamado “cápsulas de un tiempo detenido”

(frase que aparece en el cap. 2), pues si de algo habla aquí Fernando es de

tiempo, de instantes, de la memoria que congela el pasado y lo aproxima.

Aunque, como dice la poeta Julia Uceda, "recordar no es siempre regresar a lo

que ha sido". La literatura es el conjuro con que la realidad, incluso nuestra

vida, se convierten en ficción. Y la persona en personaje. Y los finales en

felices o dramáticos a conveniencia de la trama. Quizás ese sea otro aliciente

para convertirse en escritor.

Porque "somos épica y fugacidad, polvo que arrastra el vendaval de la historia" en

palabras de Walter Benjamin, surge la literatura como antídoto contra el veneno

del olvido, para asentar aquello que se aleja, para hacerlo inmortal. Sin ella,

los años de oprobio serían también años de ceguera.

El

mundo que conocemos está construido sobre ruinas y cadáveres, cantos triunfales

y gritos de dolor. En él hay una historia externa y otra furtiva, una gloriosa

y otra mínima cuyos protagonistas no saben que lo son, pues viven sofocados por

el gris de sus vidas grises. Por eso es tan necesaria la Literatura, no solo

para ensalzar fazañas, sino para encarnar los sueños modestos, el clamor

colectivo, los raptos del espíritu, la memoria humillada, el afán de seguir

adelante abrazados a la esperanza.

En

estos sueños modestos, en estas vidas pequeñas se ha volcado Fernando en su

primera novela, así que pongámonos a la faena y a ver cómo salimos de este

tuerto.

¿Silbamos

a ver si alguien viene a ayudarnos?

Primer

silbido: el título.

“Las

persianas se parecen siempre a sus dueños”, dice el comienzo de la novela. Con

semejante afirmación la atención del lector queda atrapada desde el principio.

Ante nuestros ojos lectores, instalados en la atalaya que es la ventana de

Rodrigo, se desplegará un paisaje de barrio con casas de pisos llenas de

ventanas, y como la acción no transcurre en Escandinavia, ventanas llenas de

persianas que guardan, tras sus lamas, lo que imaginamos de la vida de los

otros, metáfora de la propia escritura.

Porque «persianas» remite a algo cotidiano y

aparentemente anodino, pero también implica lo que protege la intimidad de la

observación ajena. Sin mirada no hay escritor, luego es importante que la

persianas encubran pero al mismo tiempo desvelen. (Tendréis que leeros el libro para

comprenderlo del todo).

Las

persianas, además, son un artilugio que se estira y se enrolla como lo hace un

relato, como se devana un ovillo, que eso es narrar: hilar, tejer.

Persianas,

finalmente, me hacen pensar en persa y persa en Sherezade y los mil y un

relatos que le salvan la vida. La fantasía surge al final del hilo como al

final del cuento nace su verdad. Fijaos si da de sí el título.

Segundo

silbido: la infancia.

¿Qué

pueden tener en común unas persianas, un niño de nueve o diez años, un barrio

obrero de Tarragona, un tablero de la oca, los atentados de ETA, el póster

galáctico, un extraño vagabundo, los tebeos, un pueblo de Jaén, Barrio Sésamo,

una niña rubia, un fantasma y el vino de El Bierzo, entre otros muchos? ¿Cómo

un mundo tan pequeño puede reunir dentro de sus lindes lo real y lo imaginario,

la rutina con el relámpago de lo inesperado, el pasado con el futuro? Pues

bien, el nexo copulativo que consigue que elementos tan dispares confluyan en

un mismo espacio-tiempo es la infancia.

Dice

el poeta Rilke que la verdadera patria del hombre es la infancia. Podemos estar

o no de acuerdo con considerar que tras los muchos exilios de la vida se

regresa a ese origen inviolable, el que nunca traiciona, base del dolor futuro

o la futura alegría. Pero lo que sí es cierto es que infancia y memoria

constituyen un semillero para cualquier escritor. Para consagrarlas o

desmontarlas, que ahí cada uno puede y debe obrar con libertad.

Escribir

es magia y es asombro. Cuando la narración toma las riendas, salen en riguroso

desorden recuerdos de la imaginación e invenciones de la biografía,

aspiraciones nunca alcanzadas y miradas dispuestas no a re-crear los hechos,

sino a crearlos directamente.

Y

eso es lo que tenemos hoy ante nosotros, una primera novela sustentada en lo

autobiográfico y en la necesidad de interpretar el pasado y a sus héroes

anónimos mediante una ficción mitificadora que le dé sentido al presente: el

“os cuento para contarme” que Fernando Parra resuelve con talento al permitir

ma non troppo que su personalidad se imprima en el aprendizaje de vida del

desorientado Rodrigo.

A

este propósito creo que vienen bien las palabras de Josep Maria Esquirol: la

memoria no es memoria del tiempo pasado, sino ampliación y enriquecimiento del

presente, ese presente al que llegan como los restos flotantes de un naufragio

ecos de un malestar que hace al protagonista sentirse incómodo en su propia

piel, en cualquier lugar donde sea visto diferente, “charnego”en

Cataluña, “catalanito” en el pueblo de sus padres; incómodo también en una edad

y en unos sueños enredados en la niebla o en las exudaciones de la fábrica,

tanto da.

Este

malestar aflorará finalmente en un sentimiento de infancia traicionada:

En

aquella plaza había un niño que había descubierto la promiscuidad inherente a

la nada. Su corazón no pertenecía a nadie. Un niño de los ochenta que tarareaba

las letras de Renato Carosone y que se sabía las canciones de Cecilia, y de

Palito Ortega y de Serrat; un niño mediterráneo a quien ponía triste el mar; un

niño que se sabía niño pero a quien le habían explicado los secretos de la

tinta invisible y el mal que se oculta tras una pastilla de jabón; el catalán

de Andalucía y el andaluz de Cataluña y ni una cosa ni la otra. Solo el barrio,

su familia y don Ramón.

Pongamos,

de la mano de Fernando, a un niño ante el mundo. Juntemos lo rutinario con lo

inventado, lo doméstico con la aventura, lo real con un caleidoscopio de

interpretaciones, todo lo que se necesita para circular por una realidad que en

nada se parece a como nos la endulzan cuando somos pequeños.

Todo

niño (y bastantes adolescentes) es un artefacto explosivo de difícil control.

Puede que nunca estalle, pero el riesgo siempre está ahí, y uno que colecciona

cromos, ve la tele y lee

libros

crea además un universo propio hecho de retales frankesteinianos, que el autor

ha representado hábilmente con la inserción de numerosas cartas dirigidas por

el protagonista, a los personajes que poblaban la infancia de los niños de su

generación: tiernos como Chanquete, E.T. o Scooby Doo; heroicos con su lado

canalla como M.A o el lagarto bueno de V, de entendederas ágiles para resolver

enigmas como Jessica Fletcher o McGyver, humanos, animales, alienígenas,

dibujados, de celuloide, de trapo….

Su

inocencia se transparenta en esos reproches, peticiones de ayuda, consejos o

simples desahogos que suponemos sin respuesta.

Pero también sorprende la urgencia por saber, por actuar, pues su

cabeza, con todas sus cavilaciones y temores, nunca se está quieta. El entorno

confortable ha empezado a tambalearse -se vislumbran a lo lejos los inevitables

terremotos y erupciones volcánicas de la adolescencia- y ante ellos cualquier

apoyo es bien recibido. Pues si la sociedad se conmociona ¿cómo no van a

hacerlo los insignificantes protagonistas de la intrahistoria, que constituyen

un fondo social inseparable de la peripecia personal de la novela?: "Tras ellas

hay personas igual que estas persianas. Gentes de vidas grises y anodinas, que

se dejan levantar cada mañana por la polea de los días sin saber demasiado bien

quién tira de la cinta ni por qué".

Así

las cosas, coloquemos, como decía, a ese niño en una época histórica y en un

lugar, varios meses

de 1987 en el barrio de Bonavista de Tarragona, “la periferia de la periferia”,

habitado mayoritariamente por familias procedentes de Andalucía, Extremadura y

Castilla que: soportábamos la contaminación y los olores nauseabundos. "El azul

de nuestro cielo enfermo adoptaba los tintes purulentos de los gases amarillos.

A veces, una fuga accidental de etileno explotaba con estrépito tal que la onda

expansiva quebraba los cristales o bofaba las persianas de las

cocheras".

A

la manera de un personaje de Mark Twain, Laforet o Marsé, Rodrigo, cuya memoria

(y la de Fernando agazapado detrás de la persiana) está formada por lecturas,

música, series de televisión, actores y personajes de la programación infantil,

pero también por las calles y plazas del barrio, el descampado, la escuela, la

mercería de Antonio, el quiosco de los

cromos, el pueblo de sus padres… deambula por ellos a través de la

reconstrucción de un tiempo que ya fue y dejó profundas huellas en el adulto

actual y en su relato, constatadas en expresiones como: cuando tuve la edad

suficiente; como acabó con mi infancia feliz, amplificadas ahora que escudriña

el hombre y no vio el niño, etc.

Una

primera novela es muchas veces una salida airosa para un recuerdo que supura,

el de un niño huérfano, vendido por su madre, rarito (Tom Sawyer; Lázaro de

Tormes, Harry Potter), el de una muchacha desarraigada (Andrea en Nada, de

Carmen Laforet); el de quien, por la razón que sea, pierde pie, paisajes,

infancia. Escribir se convierte entonces en el bote salvavidas que rescata

-porque anticipa la madurez- pero también que condena a habitar la realidad más

ramplona, porque cierra definitivamente la infancia:

"Hacerse

mayor es reescribir el libro que los adultos dejan en tu mesita de noche,

glosar sus páginas al margen, con la ironía pintada en la cara y el

remordimiento del sacrílego que ha alcanzado la sabiduría; dotar a las viejas

palabras de tus padres de su verdadero sentido oculto. (…) y así es como el

pozo del descampado que succionaba a los niños para llevarlos al infierno era

tan solo una vulgar alcantarilla sin tapa (…); que todo esto era, al fin, la

vida: una sucesión de renuncias a lo maravilloso y un paulatino descreimiento

de todo: de los Reyes Magos, del Ratoncito Pérez, del cagatió, de la vida

eterna, de la inmortalidad de tus padres".

Desde

el los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos de un Juan Marsé

muy presente en este libro, al anticipo del capítulo nueve:

"…ajeno

a todas cuantas tristezas hubiera conocido nunca y que habría de acompañarme ya

para siempre marcando con su hierro candente los surcos por donde han muerto

todos los niños que fui".

Y

que rematará en el capítulo 24: "creo que fue mi infancia la que se hizo al fin

pedazos, ahora ya sí, para siempre".

El

tono es sentencioso, la conclusión amarga, el estilete crítico asoma de vez en

cuando, pero en la disección de los ojos adultos. El niño bastante tiene con

torear sus propias incertidumbres.

No

hay demasiada condescendencia en el autorretrato que el narrador hace del niño

que fue, dibujado con el pincel del humor de quien sabe reírse de sí mismo, el

torpe, el inadaptado, el medroso, el enamoradizo, el graponer. Y el inseguro,

porque quien es demasiado consciente de los huracanes y bandazos de la existencia

tiene esa fragilidad que termina pareciéndose a la fortaleza: "Los hijos de los

charnegos, en cambio, éramos solo un injerto extraño, una especie híbrida,

únicamente segura de su savia cierta pero ni olivo ni avellano, charnegos por

herencia y catalanes solo por casualidad. Catalanes incompletos que hablaban

castellano, lo que para algunos resultaba un estigma insuperable, como si

existiera una única manera de ser y sentirse catalán, el catalán canónico de un

oficialismo marginador que todavía no había puesto completamente sus cartas

bocarriba. El charnego levantaba así Cataluña con su trabajo sin saber que

algún día habría de ser excluido de un proyecto de convivencia que consideraba

común".,

Tercer

silbido: la memoria.

El

niño creció. Y su mundo se convirtió en distancia, la que permite poner las

cosas en su sitio, la memoria en la pluma. Con esa distancia y solo entonces

empieza la fábula, que incluye todos los ingredientes necesarios para engatusar

al lector. A partir de una geografía cotidiana y segura: vidas pequeñas e

insignificantes en microcosmos que son mundos, se esbozan el misterio y la

aventura, connaturales a la necesidad infantil de trascender lo familiar y gris

tiñéndolo con los colores que, por ejemplo, el cine brinda: igual que hacían los

mafiosos de las películas; igual que en las películas de miedo; quizás por eso

le parezca todo esto una película…

Así,

ya en el capítulo cuatro se entreabre la cripta del misterio con el suceso de

Camilo, al que se suma la figura admirada pero pronto sospechosa de don Ramón;

o de Severiano Cano, el gitano, los acontecimientos reales de los atentados de

ETA en la Petroquímica de Tarragona y en Hipercor, la extraña huella en el

plano, el tambor de la persiana…

Pero

también da sus primeros zarpazos el amor, desarrollado, como los demás temas,

desde un punto de vista épico muy literario: los mensajes voladores escritos

con zumo de limón, el anhelo caballeresco de protección de la amada, el

mercadeo con los afectos, la traición y el desengaño.

Hasta

la muerte planea por la novela como por la vida, de manera lejana a través del

atentado de ETA, de manera más próxima a costa de Camilo.

No

podemos dejar a un lado el componente de denuncia que la novela tiene, y que

sin ser el tema central sí la atraviesa de parte a parte, sobre todo en lo que

se refiere tanto al engaño y decepción de personas admiradas o queridas como al

afán de insistir en las diferencias en lugar de en lo que nos une; y al

nacionalismo de cualquier sesgo que se basa en la superioridad de unos sobre

otros por su lugar de origen, su lengua, su piel o su nivel económico y que

fomenta la desigualdad, como leemos en la casi letanía:

"Y,

sin embargo, hay más miedo y más perturbados en el mundo de ahí fuera que en

los manicomios encantados.

Miedo

a los hombres que dicen liberar pueblos subyugando con el terror a otros

pueblos.

Miedo

a la tiranía del dinero, que envilece a los hombres y enfanga sus ideales.

Miedo

al amor, que turba las mentes, las obsesiona y las pierde.

Miedo,

cada noche, a que se mueran tus padres.

Miedo

a las Aurèlias, que cifran la virtud de un hombre en el idioma que habla, en el

pedigrí de su sangre y en el tonto amor a un trapo que llaman bandera.

Miedo

a los muros y a las fronteras.

Miedo

a los suicidas que abdican del mundo.

Miedo

al miedo y a la hipocondría de vivir".

Decía Valente que “solo se llega a

ser escritor cuando se mantiene una relación carnal con las palabras”, y esta

es otra característica que constituye la espina dorsal de la prosa de Fernando,

en la que vemos rasgos descriptivos de Azorín o Miró morosamente repujados, una

complacencia verbal casi barroca, ironía cervantina y regodeo en las palabras y

las metáforas, paladeadas, masticadas, sinuosas como serpientes cuyo ondular le

va dando forma al relato, que arrastra literatura a manos llenas.

He

aludido con anterioridad al humor, pero es un humor muy entretejido también con

el lenguaje, como puede apreciarse en construcciones como: encuentro

interventanal, genocida dental, ropa de abrigo para el clima celestial, epilepsia

mandibular, almúedanos de barriada llamando desde minaretes de geranios, hordas

guripas o el onomatopéyico y casi irreproducible un burro rebuzna

su

asma en los establos; en otro sitio una gallina cococomenta con las

cococomadres algún cococotilleo de la granja; un pavo real amanece sus ojos de

fátima sobre el cielo de su manto de plumas…

El

niño que fue ya había puesto la primera piedra del adulto que rememorará

aquellos días, y su mundo referencial no se circunscribe tan solo al físico o

al emocional. Está hecho de una epidermis literaria que salta en cualquier

párrafo más o menos embozado como forajido del Oeste. Veamos algunos ejemplos:

Como decía Pedro Salinas, “destinos de trueno y rayo”; maestro de componer

virgos (musicales), con su aroma celestinesco; como en el romance; como la tregua de una batalla homérica; como un

Cid a lomos de su Babieca; sacada de algún cuento de los Hermanos Grimm; esto

la niña dixo e tornós para su casa…

El

lenguaje se convierte entonces en un juguete, arcilla que moldear, masa que se

lleva a boca y se comparte con el lector como quien comparte un secreto valioso

o lo inicia en un rito esotérico que marcará su vida futura. Nadie que lo haya

leído o haya asistido a una clase de Fernando se extrañará. Es escribir con el mismo

aire que se respira.

El

tiempo se me acaba. Es hora de ir bajando la persiana de esta presentación y

salir a las calles de la novela para tomar un aperitivo con Fernando y Rodrigo

y dejar que se expliquen. Que nos aclaren su maña artístico-manual con

resultado de bodrio, o su debilidad del “llorando al mar soñé”. Para que

oigamos al charnego, al catalanito, al alicantino por amor.

Porque

las persianas se parecen siempre a sus dueños. Y los libros también.