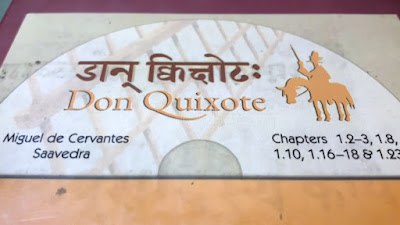

El pasado 6 de julio se

presentó en Nueva Delhi la primera traducción al sánscrito del Quijote. La intrahistoria de esta

traducción resulta fascinante. En la década de los años 30 del siglo pasado,

Carl Tilden, un coleccionista de libros estadounidense logra, por mediación del

explorador británico Marc Aurel, que dos eruditos brahmanes, Nityanand Shastri

y Jagaddhar Zadoo, traduzcan al sánscrito 8 capítulos de un Quijote inglés, preparado en el siglo

XVIII por Charles Jarvis. Al morir Tilden, el coleccionista lega todo su tesoro

a la Universidad de Harvard, incluyendo los manuscritos traducidos, de manera

que estos duermen el sueño de los justos por un período de 74 años, desde 1937

hasta 2011, año en que el filólogo indio Surindar Nath, a la sazón nieto del

traductor Shastri, consigue hallarlos gracias a la colaboración de otro

filólogo, Dragomir Dimitrov.

Para los que, como yo,

sienten que el Quijote es casi una

religión, la noticia de su traducción a una lengua sagrada, según la tradición

hindú, resulta algo connatural. No seré tramposo: es cierto que el sánscrito

tiene dos modalidades, el sánscrito védico usado en la liturgia, y el sánscrito

clásico, cuya literatura abarca temas seculares de todo tipo. Uno se pone

romántico y estupendo y cree, en primera instancia, que nuestro Quijote ha sido elevado a categoría

sacra, con audacia herética, al traducirse a un idioma revelado. Y piensa en

aquel tiempo en que, en dirección inversa, estaba prohibido traducir a una

lengua romance los textos sagrados cristianos. Que se lo digan, si no, a Fray

Luis de León, que pasó 5 años en la cárcel de Valladolid, acusado de traducir

al castellano el Cantar de los Cantares.

Ni siquiera Alfonso X se había atrevido a tanto cuando llevó a cabo su

irrepetible proyecto de la Escuela de Traductores de Toledo donde se vertió al

castellano todo el saber acumulado del mundo conocido, convirtiendo nuestro

idioma, por primera vez y de forma pionera respecto a las demás lenguas

romances europeas, en vehículo de cultura, y prestigiando, por tanto, su uso al

nivel del latín o del griego. Pero no fue tan osado con la Biblia.

Así que uno se imaginaba a

don Quijote, el mismo que ya augurase con sus palabras que el libro del que él

era protagonista iba a ser traducido a todas las lenguas del mundo,

enfrentándose ensoberbecido y retador a los malandrines brahmánicos que se

rasgarían las vestiduras al escuchar al hidalgo manchego declararle su amor a

Dulcinea en el idioma de sus dioses. Nada hay de eso, claro, y el Quijote solamente engrosa el acervo

cultural que el sánscrito lleva acumulando desde hace más de 3.500 años, como

ocurrió con las diferentes traducciones hebreas, que se remontan al siglo XIX,

o las latinas: «In quodam loco Manicae regiones, cuius nominis nolo

meminisse…». Uno pronuncia en voz alta el famoso inicio en latín y parece que

esté invocando el espíritu de Cervantes en alguna suerte de logia clandestina.

Sí, hay algo de religión laica en nuestra relación con el Quijote. Pero en esa condición de feligreses, no importa tanto si

lo leemos en sánscrito, griego, latín, árabe clásico o hebreo. Pongámonos

heréticos de verdad y tomemos el milagro de la resurrección cada que vez que

levantamos a Alonso Quijano de su lecho de muerte –levántate y anda– y lo

colocamos de nuevo a lomos de Rocinante para su enésima aventura. Como hemos

hecho siempre, ininterrumpidamente, desde hace más de 400 años. No es que

oremos. Solamente leemos. Acaso es la misma cosa.

.jpg)

.jpg)